Komfortabel zu Hause laden

Optionen für privates Laden

Die Eigentümergemeinschaft entscheidet sich, Angebote einzuholen und sich technisch beraten zu lassen. Dazu bringen die interessierten Parteien einen Vorschlag in die Eigentümergemeinschaft ein. Mithilfe eines durch die Stadt Stuttgart geförderten Pre-Checks wird daraufhin geprüft, welche Möglichkeiten vor Ort bestehen.

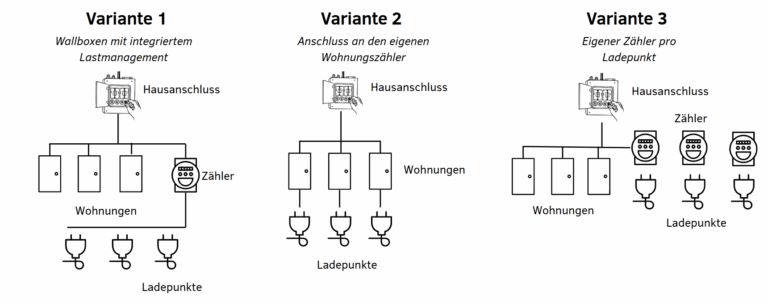

Dabei zeigt sich: Ein Anschluss an die bestehenden Wohnungszähler ist nicht möglich – ein neuer, separater Zähler muss installiert und eine Leitung zur Garagenzeile verlegt werden. Die Eigentümerschaft steht nun vor der Frage, welche technische Variante am besten geeignet ist.

Die Wallboxen werden in Reihe geschaltet und können miteinander kommunizieren, um den verfügbaren Strom automatisch bedarfsgerecht zu verteilen (Lastmanagement).

Die Grundinstallation – also die gemeinsame Stromzuführung – wird von den teilnehmenden Eigentümerinnen und Eigentümern gemeinsam bezahlt und als Gemeinschaftseigentum umgesetzt.

Der Anschluss der einzelnen Wallboxen sowie die Kabelverlegung zu den jeweiligen Stellplätzen gehören zum Sondereigentum und werden von den jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern individuell getragen. Die Abrechnung kann auf zwei Arten erfolgen:

- Manuell: Die Nutzerinnen und Nutzer einer Wallbox zahlen nach Absprache monatlich einen Abschlag an eine dafür benannte Person – zum Beispiel an eine Eigentümerin, bzw. ein Eigentümer, oder an die Hausverwaltung. Quartalsweise kann dann eine Abrechnung über den tatsächlich bezogenen Strom erfolgen. Dazu werden Wallboxen mit integriertem Zähler verwendet, die zu einem festgelegten Stichtag ausgelesen werden.

- Automatisiert: Es gibt auch Anbieter, die eine automatische Abrechnung zwischen verschiedenen Parteien ermöglichen. Dafür wird ein Backend-System genutzt, das den Stromverbrauch je Partei erfasst und die Abrechnung übernimmt. Diese Lösung bringt laufende Kosten für die notwendige Software mit sich, lohnt sich aber insbesondere bei größeren Projekten mit mehreren Ladepunkten.

Vorteile: Gute Skalierbarkeit, zukunftssicher bei wachsendem Bedarf.

Hinweis: Verwaltung und Organisation erfordern etwas Abstimmung.

Hier wird jede Wallbox direkt mit dem Zähler der jeweiligen Wohnung verbunden – allerdings nur, wenn dort noch genügend Platz vorhanden ist. Gegebenenfalls ist ein zusätzlicher Controller notwendig, um am Hausanschluss ein Lastmanagement einzurichten.

Diese Variante ist technisch einfach, aber im vorliegenden Fall nicht möglich, da der Sicherungskasten voll ist.

Vorteile: Keine separate Abrechnung nötig.

Nachteile: Spätere Änderungen sind oft nur schwer möglich. Auch ist eine Erweiterung des Systems kostenintensiv.

Für jede Wallbox wird ein separater Stromzähler im neuen Schrank installiert. Die Wallboxen haben keinen direkten technischen Bezug zueinander – es wird also kein zentrales Lastmanagement genutzt.

Vorteile: Klare Zurechnung des Stromverbrauchs.

Nachteile: Höhere Installationskosten, mehr Platzbedarf, mehr Kabelverlegung, daher technisch aufwendiger.

Erwartete Kosten

Die Kosten variieren stark je nach Alter der vorhandenen Elektroinstallation und Umsetzungsvariante. Je nach Variante liegen die Gesamtkosten pro Stellplatz bei etwa:

- Grundinstallation (z.B. neue Zähler, Leitungen, Leerrohre): ca. 2.000 – 3.000 € pro später installiertem Ladepunkt

- Wallbox und Anschluss: ca. 1.500 – 2.500 €

Eine Investition, die sich lohnt: Eine private Wallbox rechnet sich oft schon nach 5 bis 10 Jahren durch den günstigeren Preis pro kWh im Vergleich zur öffentlichen Ladeinfrastruktur.

Nutzen Sie digitale Kostenrechner!

Für eine erste, individuelle Kosteneinschätzung lohnt sich ein Blick in digitale Planungshilfen. Ein Beispiel ist der Ladeinfrastruktur-Kostenrechner der Landesenergieagenturen, der über die Fuhrparkplattform des Landes kostenlos zur Verfügung steht.

Passende Förderungen

Wichtig: Förderprogramme dürfen in der Regel nicht kombiniert werden – es ist jeweils nur eine Förderung möglich. Ein Vergleich lohnt sich!

Land Baden-Württemberg – „Charge@BW“

- Zuschuss: 40 % der förderfähigen Kosten, max. 2.500 € pro Stellplatz

- Nur für Maßnahmen im Gemeinschaftseigentum (z.B. bei zentraler Grundinstallation)

- Auch Vorrüstung (ohne direkten Anschluss einer Wallbox) wird gefördert

Zeitbedarf

Vom ersten Informationsgespräch bis zur fertigen Installation vergehen meist etwa 6 bis 9 Monate. Besonders bei gemeinschaftlichen Lösungen sind Eigentümerversammlungen und Abstimmungen entscheidend.

Tipps

Erstberatung nutzen

Starten Sie mit einer Interessensabfrage in der WEG und lassen Sie sich frühzeitig beraten. Eine gemeinsame Lösung spart Kosten und fördert die Akzeptanz in der Eigentümerschaft.

Kostenloser Flyer für Ihre WEG

Bestellen Sie jetzt unseren kompakten Flyer für Wohnungseigentümergemeinschaften – ideal zur Weitergabe im Hausflur oder bei der nächsten Versammlung. Alle Vorteile, Förderinfos und Umsetzungsschritte auf einen Blick.

Bestellen Sie sich bis zu 50 Flyer nach Hause! Ideal zur Verteilung bei Eigentümerversammlungen oder im Hausflur.

Jetzt kostenlos bestellen per E-Mail unter stuttgart-steigt-um@ifok.de

Ladeinfrastruktur in der WEG – Schritt für Schritt zur Umsetzung

- Kostenlose Erstberatung nutzen. Lassen Sie sich zu Ihrer individuellen Situation beraten – z.B. zu technischen Voraussetzungen, Zuständigkeiten in der WEG und Fördermöglichkeiten.

- Interesse klären & Kontakt zur Hausverwaltung aufnehmen. Eine interessierte Eigentümerin oder ein Eigentümer spricht die Hausverwaltung an und bringt das Thema auf die Tagesordnung.

- Interessenabfrage in der Eigentümergemeinschaft. Die Verwaltung klärt, wer grundsätzlich an einer gemeinsamen Lösung interessiert ist (z.B. über Rundmail oder Aushang).

- Grundsatzbeschluss zur Prüfung fassen. In der nächsten Eigentümerversammlung (oder im Umlaufverfahren) wird ein Grundsatzbeschluss gefasst, um einen Fachbetrieb mit einem Pre-Check zu beauftragen.

- Pre-Check durch Elektroinstallateur durchführen lassen. Ein zertifizierter Fachbetrieb prüft vor Ort die Machbarkeit und ermittelt mögliche technische Varianten.

- Installationsvariante auswählen & Angebot einholen. Basierend auf dem Pre-Check wird eine technische Lösung geplant. Es wird ein Kostenvoranschlag erstellt – bei Bedarf auch ein zweites Vergleichsangebot.

- Baubeschluss in der Eigentümerversammlung einholen. Die Eigentümerversammlung beschließt die bauliche Veränderung. Dafür ist ein einfacher Mehrheitsbeschluss ausreichend. Hinweis: Die Umsetzung kann nur in Ausnahmefällen abgelehnt werden (§ 20 WEG).

- Förderung beantragen. Der Antrag muss vor der Beauftragung der Maßnahme gestellt werden.

- Installationsbetrieb beauftragen & Umsetzung starten. Nach Erhalt der Förderzusage kann der Installateur mit der Umsetzung beginnen.